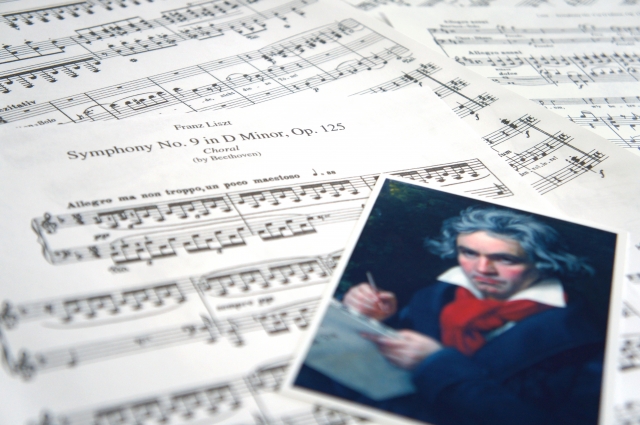

クラシックといえば、ベートーヴェン

皆さんは、クラシック音楽を聴く機会はあるでしょうか?

街中に行くとクラシック音楽をBGMで流しているところ、結構多いですよね。銀行とか、医療機関とか。ゆったりとしたヒーリング系の弦楽器がメインのが多いですよね。最近ではYouTubeでもクラシック音楽を楽しめる動画が多く、作業用BGMとして活用している方も多いハズ。

でも、クラシック音楽と言われたら、やはりオーケストラを連想する人も多いでしょう。モーツァルト、バッハ、シューベルト・・・著名な作曲家は多いのですが、日本で最も知られているクラシック作曲家と言ったら、やはりベートヴェンですよね。

世界一愛される名曲、第九

ベートヴェンは障害に9つもの交響曲を遺しています。ガガガガーンではじまる「運命」(第五)も有名ですが、最もポピュラーなのは「第九」でしょう。

「合唱付き」「歓喜の歌」とも言われるベートーヴェン第九。自らが耳が聞こえない苦しみの中、生涯最期に送り出したそれは、当時のクラシック音楽では珍しかったコーラス(合唱)を取り入れたことで有名です。この第九は平和の象徴として世界中で演奏され、日本でも年末の風物詩として愛されています。

YouTubeにも複数のオーケストラによる第九が公開されています。そのうちの一つを紹介します。

音源だけでは伝わらない、演奏者たちの思いや緊張感が伝わってきます。

第九は4つの楽章から成り立っているのですが、よく知られる合唱付きの部分は最後の第4楽章に収められています。この部分は詩人シラーの書いた『歓喜に寄す』を一部引用して歌詞が成り立っています。第4楽章冒頭までの重苦しい流れを、一気に解き放つのがあの合唱部分なわけです。この部分を聞くと、毎回気持ちがすっきりするもんです。

クライマックスに向かってだんだん明るく、軽やかになっていくリズムが気持ちいいのです。何度聞いていても飽きません。

自由を掴んだ歓び

ベートーヴェンやシラーが生きた時代は、フランス革命などで政治情勢は極めて不安定。欧州はあちこちで血は流れ、自由も制限されていました。

ベートーヴェンは自由主義者だったようですから、”束縛から解き放たれた自由”を描きたかったのではないか、と僕は思うんです。”自由になれた歓び”と”流血のない平和な時代が到来したことへの歓び”を表したのが第九なのかもしれません。平和の象徴として現代の人々が奏で続けているのも納得がいきます。

そして、1時間以上にも及ぶ長大なこの交響曲を、1秒も狂いもミスもなく演奏する。プロの仕事ですね。お客さんの目の前で相当のプレッシャーを抱えながらも、あれだけ素晴らしい曲になる。世界中で愛される作品であることは間違いありません。

後世に語り継いでいきたい存在。それが第九なのです。